Нарушение зрения при поражении центральной части сетчатой оболочки зрительного анализатора является опасным вариантом глазной патологии. Макулодистрофия может стать причиной частичной или полной утраты способности видеть – необходимо вовремя обнаружить первые признаки патологии, чтобы предотвратить печальный исход заболевания.

Дистрофия центрального пятна сетчатки

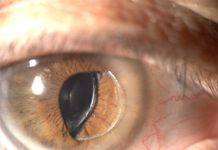

В центре сетчатой оболочки находится макула – желтое пятно, в котором сконцентрировано большое количество световоспринимающих клеток (палочек и колбочек). Макулодистрофия – это нарушение питания и обеспечения сетчатки с локализацией в центральной области, обеспечивающей основные функции зрительного анализатора.

Постоянный недостаток питательных веществ и кислорода приводит к выраженным изменениям зрительных функций – в худшем случае проблемы на глазном дне могут стать причиной для полной слепоты. Желательно не допустить подобного развития событий: своевременное и эффективное лечение поможет предотвратить неблагоприятный вариант болезни.

Причины патологического процесса

Любые дистрофические нарушения в организме человека имеют многофакторный генез. Для здоровья сетчатки актуальными являются следующие провоцирующие и способствующие факторы:

- возраст старше 50 лет;

- пол (у женщин проблемы в сетчатке дистрофического характера встречаются чаще);

- генетическая предрасположенность (наличие в семье случаев макулодистрофического поражения зрительного анализатора);

- частые травматические повреждения периорбитальной области и глазного яблока;

- тяжелая степень близорукости или астигматизма;

- большой стаж табакокурения (негативный эффект реализуется через нарушение кровотока в мелких артериях глаз);

- отрицательное действие естественного или искусственного ультрафиолетового излучения;

- сахарный диабет;

- артериальная гипертензия;

- метаболический синдром;

- сердечно-сосудистая недостаточность;

- нарушение пищевого рациона с выраженным дефицитом витаминов и микроэлементов в повседневном питании.

Любая хроническая или острая патология может стать основой для сосудистых нарушений: особенно опасны микрососудистые изменения, когда кровообращение в артериолах и венулах формирует недостаточность кровотока в области глазного дна.

Виды заболевания

Выделяют 2 основных группы патологических состояний:

- Первичная возрастная макулодистрофия;

- Вторичная форма болезни, возникающая на фоне различных патологий с выраженными сосудистыми нарушениями.

При проведении обследования врач сможет определить форму заболевания. Выделяют 2 варианта – сухой и влажный. Для каждого характерны стадии и определенный тип прогрессирования заболевания.

Сухая форма

К основным проявлениям патологии сетчатки относятся:

- истончение макулярной области;

- пигментация;

- формирование друз;

- отсутствие вновь образованных сосудов.

Возможны 3 стадии процесса:

- Ранняя (отсутствие симптомов, но визуализация друз на глазном дне);

- Средняя (появление первых симптомов в виде дефектов зрения, увеличение количества друз);

- Выраженная (прогрессирующее ухудшение зрения).

Крайне важно не допустить формирования поздней стадии болезни, когда шансы на полное выздоровление резко снижены.

Влажная форма

Главный признак – ангиогенез. Разрастание артериол мелкого калибра приводит к следующим проблемам:

- разрывы и кровоизлияния в ткани глазного яблока;

- формирование рубцов и спаек;

- возникновение мелких очагов некроза сетчатки;

- увеличение количества дефектных участков в области макулы.

Выделяют 2 основных варианта заболевания:

- Малосимптомное скрытое (изменения на глазном дне и проблемы со зрением минимальны);

- Классическое течение (быстрый ангиогенез со стремительным нарушением зрительных функций).

Важная задача врача – максимально рано обнаружить первые признаки патологического состояния на глазном дне, чтобы предотвратить запущенную форму дистрофии сетчатки.

Типичные симптомы

Каждому человеку надо своевременно обратиться к специалисту при появлении следующих симптомов:

- быстрое падение остроты зрения;

- появление темного бесформенного пятна перед глазами;

- проблемы с цветовосприятием;

- сложности при чтении (нарушение зрительного восприятия букв);

- значительное ухудшение сумеречного и ночного зрения;

- искажение лиц и предметов.

Ярко выраженные симптомы характерны для влажной формы. Сухая макулодистрофия чаще всего проявляется стертыми и не выраженными признаками, но при любых негативных изменениях зрения надо посетить офтальмолога с лечебно-профилактической целью.

Методы диагностики

Кроме стандартных методов исследования, используемых при любом осмотре врача-офтальмолога, необходимо выполнить сложные аппаратные обследования, помогающие выявить сосудисто-дистрофические нарушения в области сетчатки на начальных этапах формирования. Оптимальными для диагностики макулодистрофии являются:

- Флюоресцентная ангиография с применением контрастных веществ;

- Оптическая когерентная томография.

Чем раньше выявлена патология глазного дна, тем больше шансов для сохранения зрения.

Лечебная тактика

Гарантированно избавить человека от риска наступления полной слепоты невозможно – макулодистрофия относится к заболеваниям, которые медленно и неуклонно прогрессируют, вопреки всем применяемым методам терапии. Крайне важно своевременное выявление первых симптомов: чем раньше начато лечение макулодистрофии, тем больше возможностей у врача, и тем выше вероятность сохранения зрительных функций. При сухой форме используются медикаментозные методики:

- антиоксидантные препараты;

- витаминотерапия;

- применение лекарств с микроэлементами (цинк, медь).

При влажной форме врач назначит внутриглазные инъекции препарата, подавляющего избыточный ангиогенез. Хороший эффект даст лазерокоагуляция мелких сосудов. Обязательным являются соблюдение профилактических мероприятий, рекомендованных офтальмологом:

- категорический отказ от курения;

- защита глаз от ультрафиолета (солнцезащитные очки);

- ограничение нагрузки на глаза;

- изменение рациона питания с введением в пищу ягод, овощей и фруктов, богатых витаминами и микроэлементами.

Оптимально предотвратить дистрофические и дегенеративные процессы в сетчатке, а не лечить возникшее заболевание: все методы терапии эффективны только при начальных формах макулярных нарушений. При поздно выявленной и быстро прогрессирующей влажной форме болезни крайне сложно предотвратить значительную утрату зрения.